|

|

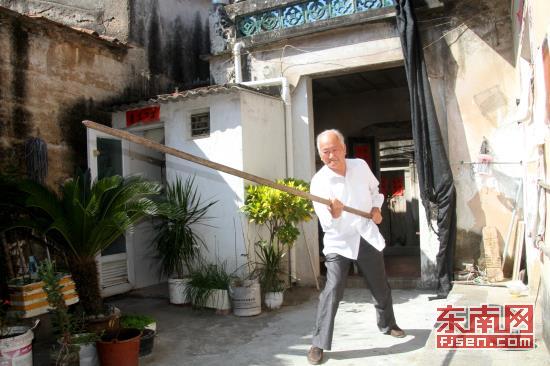

東南網漳州12月5日訊(通訊員 張藝生 文/圖)筆者自小聽說老家東山縣樟塘村有一門武功絕學,叫做“姑娘槌”,前些日子,采訪樟塘村八十五歲老人張進木,目睹了張氏祖傳武術的精妙。 在張進木家的天井里,只見老人手舞六尺長槌,刺、按、壓、撩,出箭如風、收槌盤龍、伏地似虎,攻守轉換迅捷,握掠出箭、鳳擺尾、回馬槍、倒跳、趴地虎......每招每式都是殺氣騰騰,讓人心生畏懼。“年輕時我經常練習,這一握粗的槌子用力一抖,槌尾都會打轉。”說起姑娘槌張進木老人神采飛揚,“以前鄰村習武之人過來切磋,就從沒人能贏過咱村姑娘槌。” 樟塘村的姑娘槌有基本功、二十八秀、十六秀、六耳、五梅花、打陣雷、對打、大川等套路共108招。講究手腳同步、靈活迅捷,“出不盡箭,收無完槌”攻防轉換速度極快。“閃身出箭”讓人防不甚防,“回馬槍”又讓人摸不著頭腦,常能在對打中迅速抓住對方的破綻,一招制敵。“這本是一套槍法,是戰場上殺敵用的,由于槍法厲害,姑娘槌以前一直只傳本村男丁。”老人說。 聽張進木老人介紹,樟塘姑娘槌是從宋朝楊家槍法演變來的,相傳得到楊家姑娘傳授,因此取名“姑娘槌”。是否從楊家槍演變而來已無法考證,但說它是槍法卻頗有道理:一是樟塘姑娘槌長六尺,比普通棍棒更長。二是槌尾削尖,隨時可以裝上槍頭當槍使,這和傳統棍棒有很大區別。三是姑娘槌擅長擊刺,少有掃劈招式,更像槍法。 說起樟塘姑娘槌的來歷,還有一段傳奇故事。清康熙年間,有十八位好漢逃難到閩南一帶。其中一位好漢(姓名不詳)躲在云霄陳岱開武館,因徒弟傲慢不敬,不愿盡心教授,徒弟們懷恨在心,便設計謀害。有一次,師傅從外面回來,小徒弟端了一盤水給師傅洗臉,另四個徒弟趁師傅不備一起用棒攻擊,卻見師傅將濕毛巾用力一甩便生生將四條棒子纏住。端水的小徒弟扔了臉盤,也操一條棒子刺來,師傅側身一閃,一口咬住棒尾,徒弟們一見形勢不妙,趕緊溜走了。這位好漢不得不離開陳岱,投靠在樟塘村避難的好友劉成道。后來經劉成道幫助,在樟塘村開武館授徒,傳下了姑娘槌。因這位師傅武功高強,授徒有方,深得樟塘人愛戴,村民人人都尊稱他為“師傅公”,名字倒失傳了。 相傳,“師傅公”早先在陳岱吃過虧,開始也是不敢盡傳槍法精妙的。有一夜,鄰村東沈演戲,師傅帶了眾徒弟去看戲,只有為人最謙和善良的小徒弟在武館看門。半夜,師徒們回來,聽到武館內槍棒聲不絕于耳,從門縫里看到小徒弟以板凳為馬,一根槌子使得出神入化,一位身穿白袍的仙姑則在一旁指導。聽到外面動靜仙姑便不見了,師徒們都萬分驚訝,小徒弟卻什么也不肯說。師傅知道是仙姑顯靈了,又見樟塘村民風淳樸,大家都對他赤誠相待,就把畢身所學盡數教給了眾徒弟。樟塘姑娘槌在東山島頗負盛名。清朝末年,云霄陳岱有一個賊首陳烏,人稱“賊烏”,高大彪悍,武藝高強,經常帶領賊眾渡海到東山島來搶掠。有一天夜間,賊烏帶賊眾到樟塘村來搶掠,恰遇青年武師張阿貌輪值守夜,雙方在村外相遇,勢成對峙。那賊烏比張阿貌高過一個頭,身邊又帶著一幫人,心想把眼前這個青年人打發了還不是易如反掌。沒想到雙方一動手,卻見張阿貌一條棒槌使展開來,前出箭、后回馬、左刺、右挑,猶如一堵風雨不入的墻,硬是把一伙賊眾擋在村外。直到天亮,村里人聞訊趕來,賊人不得不鎩羽而逃,從此再也不敢踏進樟塘村一步。樟塘姑娘槌因此名揚東山島,張阿貌也成了名人,被載入《東山縣志》民國稿本。 打完一套槍法,老人停了下來,胸脯起伏,氣喘急促。“唉,老了!”老人嘆了一口氣。老人十八歲練武,不久,東山島解放,治安好轉,年輕人就不再練武了,本村會使姑娘槌的老人漸漸離世,就只剩下他一人會這套槍法了。“現在練得少了,為了不使槍法遺忘,我夜里躺在床上會一遍遍回憶這108招式的順序、要領。”說到槍法前景,老人一臉憂慮:“年輕人怕吃苦,都不愿花心思學,我只好將108步槍法拍成照片,自己編了一本《樟塘姑娘槌(楊家槍)譜》,希望后人能傳下去,莫讓槍法失傳。” |